斑入りモンステラって自分で作れるの?

高価で手が出ないから何とか自分で作りたい

具体的な作り方がわからない

そう思う方もいるかもしれません。

実は、斑入りモンステラは自宅でストレスを与える特定の方法を使えば、普通のモンステラから作り出すことが可能なんです。

この記事では、斑入りモンステラの具体的な作り方から成功させるためのコツ、注意点まで詳しく解説していきます。

- 斑入りモンステラを自宅で作る具体的な方法がわかる

- ストレスを与える手法と茎伏せのコツを学べる

- 失敗を避けるための注意点と対策がわかる

- 斑入りの種類や価格相場について理解できる

斑入りモンステラの作り方:自宅でできる挑戦方法とコツ

斑入りモンステラを自分の手で作ってみたいと考えている方も多いでしょう。高価な斑入り株を購入する前に、まずは自宅でできる方法を試してみませんか。ここからは、斑入りモンステラを作るための具体的な方法について詳しく解説していきます。

以下の5つのポイントに沿って、段階的に斑入りモンステラ作りに挑戦できます:

- 斑入りはなぜできる?突然変異のメカニズムを解説

- 具体的な作り方とストレスを与える手法

- 増やし方と茎伏せのコツ

- 斑入りの種類とハーフムーンの作り方

- 他の観葉植物の斑入り作りとの違い

それでは、順番に詳しく見ていきましょう。

斑入りはなぜできる?突然変異のメカニズムを解説

斑入りモンステラを作る前に、まずはその仕組みを理解することが重要です。

斑入りとは、植物の葉に白や黄色の模様が現れる現象のことを指し、突然変異で、光合成に必要な葉緑素が抜けてしまった状態のことです。

つまり、斑の部分では正常な光合成が行われていないため、植物にとってはある種のハンディキャップとも言えるでしょう。

斑入りが発生する主な原因は3つあります。

- 紫外線ダメージ:過剰な紫外線を浴びたことによるダメージが原因で、植物の細胞が壊れて白く見える状態

- 遺伝的要因:遺伝的な要因による突然変異で葉緑素が欠失する現象

- ウイルス感染:ウイルスに起因する斑入りもあるが、モンステラではその関係性は不明

まず、過剰な紫外線を浴びたことによるダメージが原因で、植物の細胞が壊れて白く見える状態になること、次に、遺伝的な要因による突然変異。

そして、ウイルスに起因する斑入りもあるが、斑入りモンステラではそれがどれぐらい関係しているかはわからない状況です。

興味深いことに、斑模様は一定しておらず、生育環境によって形を変えたり消えることもあるのが特徴です。これが斑入りモンステラの魅力でもあり、同時に管理の難しさでもあります。

斑入りが高価になる理由についてはこちらの記事で詳しくまとめています。

具体的な作り方とストレスを与える手法

斑入りモンステラを作る方法については、実は専門家の間でも意見が分かれているのが現状です。

人工的に作ることが出来ず、自然に任せてできるものという見解がある一方で、斑入りに有効なストレスがあるという栽培経験に基づく報告もあります。

斑入り誘発に効果的なストレスは以下の通りです。

| ストレスの種類 | 具体的な方法 | 効果 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 切断ストレス | 茎を意図的にカットし新芽を促す | 最も確実とされる | 清潔なはさみを使用し感染予防 |

| 飢餓ストレス | 肥料・水分を控えめにする | 植物にストレスを与える | 完全に枯らさないよう注意 |

| 温度ストレス | 寒さで葉を枯らした後カット | 複合効果で高い成功率 | 植物への負担が大きい |

ただし、これらの方法は100%成功するものではなく、植物に大きなストレスを与えるリスクも伴います。

斑入り復活の確率は低く同じような斑になるとは限らないため、植物の健康を最優先に考慮しながら慎重に試すことが重要です。

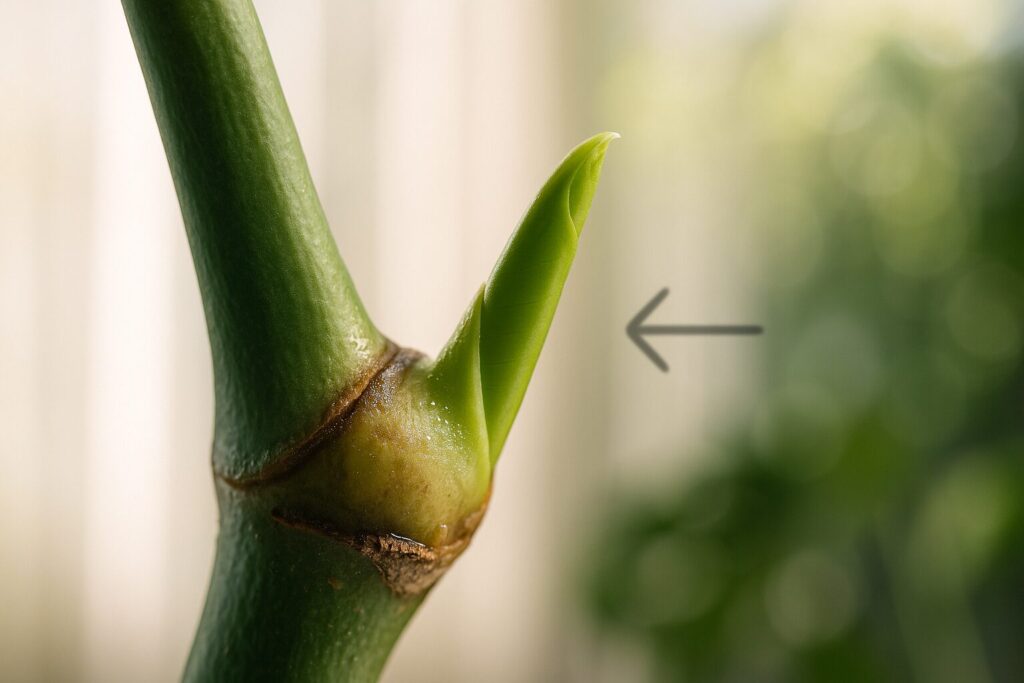

増やし方と茎伏せのコツ

斑入りモンステラを増やす最も一般的な方法は茎伏せです。フリマアプリで購入した茎を簡単に育てることが可能で、初心者でも挑戦しやすい方法といえるでしょう。

茎伏せを成功させるためのポイントがいくつかあります。

- 水苔を使用する:保水性と通気性のバランスが良く、根の発育に最適

- 適度な水やり:ビショビショにせず、土の表面が乾いたらたっぷりと

- レースカーテン越しの光:直射日光を避け、柔らかい光で管理

- 太い茎を選ぶ:大きく太い気根付きの茎が成功率を高める

まず、水苔を使用することが重要です。水苔は保水性と通気性のバランスが良く、根の発育に適した環境を作ります。

水やりについては、水やりは適度に!ビショビショはNGという点を覚えておきましょう。過湿は根腐れの原因となり、せっかくの茎を台無しにしてしまう可能性があります。土の表面が乾いたらたっぷりと水を与え、受け皿に溜まった水は必ず捨てるようにしてください。

置き場所はレースカーテン越しで管理するのがベストです。直射日光は強すぎて葉焼けを起こす可能性があり、特に斑入り部分はダメージを受けやすいためです。

茎選びも重要で、茎は大きく太いもので気根付きを選ぶことが成功の鍵となります。細くて小さな茎では根が出にくく、成長も遅くなってしまいます。

斑入りの種類とハーフムーンの作り方

斑入りモンステラには様々な種類があり、それぞれ異なる魅力を持っています。斑入りで代表的な種類は「モンステラ・デリシオサ・バリエガタ」、「モンステラ・アダンソニー・バリエガタ」です。「バリエガタ」とは斑入りという意味で、この2種類が最も人気があります。

ハーフムーンとは、葉の半分が白い斑で覆われた状態を指します。これは斑入りの中でも特に希少で美しいとされており、多くの愛好家が憧れる品種です。

ハーフムーンを作るためには、通常の斑入り作りよりもさらに繊細な管理が必要です。光の当て方や栄養バランス、温度管理など、すべての要素が完璧に整った時にのみ現れる現象といえるでしょう。

ただし、斑は区分キメラといわれる斑らしく、光や肥料などの育成環境では変わらないという専門的な見解もあります。つまり、環境を変えるだけでは斑の量や形を自由にコントロールすることは困難で、基本的には斑を増やす、減らすには切り戻しをするしかないのが現実です。

希少斑入り「ホワイトタイガー」の価格高騰メカニズムは以下の記事が参考になります。

他の観葉植物の斑入り作りとの違い

モンステラ以外にも、ポトス・シェフレラ・クワズイモ・フィカスなど様々な植物の斑入り品種があるため、これらとの違いを理解しておくことも重要です。

基本的な斑入り発生のメカニズムは植物全般で共通していますが、それぞれの植物によって適したストレスの種類や強さが異なります。多肉植物や野草は突然変異が多い一方で、観葉植物では人為的なストレスによる誘導がより効果的とされています。

モンステラの特徴として、比較的大きな葉を持つため斑入りの変化が視覚的にわかりやすく、また成長が早いため結果が比較的短期間で現れやすいという利点があります。一方で、葉が大きい分、斑入り部分のダメージも目立ちやすく、管理により注意が必要です。

他の観葉植物と比較して、モンステラは茎伏せによる増殖が比較的簡単で、失敗しても再チャレンジしやすいという点も初心者には嬉しいポイントといえるでしょう。

斑入りモンステラ作りで知っておきたい注意点と成功のポイント

斑入りモンステラ作りには多くの魅力がありますが、同時に注意すべき点も数多く存在します。成功率を高めるためには、失敗の原因を事前に理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。ここからは、斑入りモンステラ作りで陥りがちなトラブルとその解決方法について詳しく解説していきます。

以下の4つのポイントを押さえることで、失敗のリスクを大幅に減らすことができます:

- 斑がなくなる原因と先祖返り対策

- 枯れやすい理由と育て方のポイント

- 葉が茶色くなる原因と水不足のサイン

- 斑入りはなぜ高い?価格と販売店情報

それぞれについて、具体的な対策とともに見ていきましょう。

斑がなくなる原因と先祖返り対策

斑入りモンステラを育てる上で最も悩ましいのが、せっかく現れた斑が消えてしまう「先祖返り」現象です。

これまでもいくつか斑なしになったトップカットを継続して育ててみたが、いずれも斑が復活することはなかったという事例もあり、一度消えた斑を復活させるのは非常に困難です。

斑が消える主な原因として、肥料の与えすぎが挙げられます。肥料のやり過ぎで窒素分が強すぎると緑色が付き過ぎて斑が付かなくなるため、適切な施肥管理が重要です。特に液体肥料を頻繁に与えると、植物が栄養過多状態になり、斑入りよりも通常の緑色の葉を優先的に作るようになってしまいます。

光量不足も斑が消える大きな要因です。照度不足になると斑が消える、部屋の暗い所、光があたらない所はNGであり、適切な明るさでの管理が必須となります。理想的には、照度計で3000から5000程度の環境で管理するのがベストです。

先祖返りを防ぐための対策として、まず肥料は控えめにすることが重要です。2ヶ月に1度、土の上に固形タイプの肥料を与える程度に留め、液体肥料の頻繁な使用は避けましょう。

| 原因 | 症状 | 対策 |

|---|---|---|

| 肥料過多 | 緑色が濃くなり斑が消失 | 肥料を控えめにし、2ヶ月に1度の固形肥料のみ |

| 光量不足 | 斑が薄くなり最終的に消失 | 照度3000〜5000程度の明るい場所で管理 |

| 栄養過多 | 通常の緑葉が優勢になる | 液体肥料の頻繁な使用を避ける |

枯れやすい理由と育て方のポイント

斑入りモンステラは通常のモンステラと比べて、管理が難しく枯れやすい特徴があります。

管理における重要なポイントは以下の通りです。

- 温度管理:10℃以上を維持し、急激な温度変化を避ける

- 水やり:土が20%程度まで乾燥してから水を与える

- 湿度調整:60〜70%の湿度を保ち、冬場は葉水で補う

- 置き場所:レースカーテン越しの明るい日陰で管理

- 環境安定:一定の環境を保ち、頻繁な移動は避ける

斑入りは通常種よりも寒さには若干弱いため、温度管理には特に注意が必要です。

特に斑入りモンステラは寒さに弱く、気温10℃以上の確保が重要となります。そのため冬場は室内の暖かい場所に置き、急激な温度変化を避けることが大切です。なぜなら、急激な温度変化は植物に大きな負担をかけ、斑の模様にも悪影響を与えてしまうからです。

水やりについても、通常のモンステラより慎重な管理が求められます。というのも、斑入りモンステラは水切れを起こすと斑の部分が一気に枯れこむ一方で、水のやりすぎは根腐れを引き起こすためです。

適切な水やりのタイミングは、土の表面が乾いてから行うのがベスト。また、完全に乾いた状態(20%程度)まで待ってから水を与える方が健康的に育つという専門的な見解もあります。

湿度管理も欠かせないポイントの一つです。モンステラの湿度は60%〜70%程度が最適とされているため、特に冬場の乾燥する時期には葉水を与えて適切な湿度を維持するよう心がけましょう。

葉が茶色くなる原因と水不足のサイン

斑入りモンステラの葉が茶色くなる現象は、多くの栽培者が経験するトラブルです。この現象には複数の原因があり、それぞれに応じた対策が必要となります。

最も一般的な原因は葉焼けです。斑入り品種は通常のモンステラと比べて葉焼けをおこしやすいため、直射日光は避け、レースカーテン越しの柔らかい光で管理することが大切です。特に夏場の強い日差しは、斑入り部分に深刻なダメージを与える可能性があります。

水不足も葉が茶色くなる主要な原因の一つです。水がなくなると斑の白い部分が枯れるため、適切な水分管理が不可欠です。水不足のサインとしては、葉の先端から茶色くなり始める、葉がしおれる、土が完全に乾燥している、などが挙げられます。

一方で、水のやりすぎによる根腐れも茶色くなる原因となります。土が湿った状態が続くと、根腐れを起こしてしまい、斑入りモンステラの斑模様の変色や枯れる原因になるため、土の状態をよく観察することが重要です。

健康な斑入りモンステラの目安として、朝から葉の雫がポタポタしていれば、健康で新芽の展開も早い状態とされています。このような状態を維持できれば、葉が茶色くなるトラブルは大幅に減らすことができるでしょう。

斑入りはなぜ高い?価格と販売店情報

斑入りモンステラの価格が高い理由を理解することで、自分で作ることの価値をより実感できるでしょう。生まれるメカニズムが分かっていないため出回りが少なく希少価値が高いことが、高価格の主な要因です。

通常の種類よりも価格が高い斑入りモンステラは、一般的に数万円から高いものでは数十万円の値段がつくこともあります。特にハーフムーンなどの希少な斑入りパターンを持つ株は、コレクターの間で非常に高値で取引されています。

市場での入手方法として、最近ではヤフオクやメルカリで業者さんが出品している実生苗を購入するという選択肢もあります。完成された株と比べて安価で購入でき、自分で育てる楽しみも味わうことができます。

また、フリマアプリで茎を購入することが可能で、茎伏せから挑戦すればさらにコストを抑えることができます。成功すれば数千円の投資で高価な斑入りモンステラを手に入れることも可能です。

ただし、斑入り復活の確率は低く同じような斑になるとは限らないため、確実性を求める場合は既に斑入りが安定している株を購入することをおすすめします。価格と確実性のバランスを考慮して、自分に合った方法を選択することが大切です。

投資対効果を考えると、自分で斑入りモンステラ作りに挑戦することで、高価な株を購入するコストを大幅に削減できる可能性があります。たとえ失敗したとしても、植物栽培のスキルアップにつながり、次回の成功確率を高めることができるでしょう。

斑入りモンステラの作り方とは?高価な株を自分で作る方法のまとめ

最後に、この記事で紹介した内容をおさらいしましょう。

- ポイント1: 斑入りモンステラは突然変異により葉緑素が欠失した状態で、切断ストレス、飢餓ストレス、温度ストレスを組み合わせることで人工的に作ることに挑戦できますが、成功率は低く時間もかかることを理解しておく必要があります。

- ポイント2: 茎伏せによる増やし方では水苔を使用し、大きく太い気根付きの茎を選んで、レースカーテン越しの明るい場所で適度な水やり管理を行うことが成功の鍵となります。

- ポイント3: 斑入りモンステラは通常のモンステラより寒さに弱く、肥料のやりすぎで斑が消えやすいため、10℃以上の温度維持と控えめな施肥管理が重要です。

- ポイント4: 斑がなくなる先祖返りを防ぐには適切な光量(照度3000〜5000程度)での管理が必須で、水切れは斑の部分を一気に枯らす原因になるため、土の乾燥状態をよく観察する必要があります。

- ポイント5: 斑入りモンステラは希少性と管理の難しさから高価格で取引されており、確実性を求める場合は完成品を購入し、コストを抑えたい場合はフリマアプリで茎や実生苗から挑戦するという選択肢があります。

これらのポイントを押さえれば、斑入りモンステラ作りの基本的な知識と注意点を理解でき、失敗のリスクを減らしながら挑戦することができます。

高価で手が届かないと思われがちな斑入りモンステラですが、正しい知識と適切な管理方法を身につければ、自分の手で美しい斑入り株を育てることも可能です。たとえ失敗したとしても、その経験は次回の成功につながる貴重な学びとなるでしょう。

他にもモンステラについてもっと詳しく知りたい方は、以下の関連記事もぜひご覧ください。