室内で植物を育てるために植物育成ライトを使いたいけど、人体に悪影響はないの?

長時間使用すると肌にトラブルが出るって本当?

そう思う方もいるかもしれません。

植物育成ライトは適切な距離と時間で使用すれば安全ですが、種類や使い方によっては目や肌、さらには睡眠にまで影響を与える可能性があるのです。

この記事では、植物育成ライトが人体と肌に与える影響について、専門家の見解をもとに意外と知られていない5つの真実と、トラブルを防ぐための具体的な対策方法を詳しく解説します。

- 植物育成ライトの基本的な仕組みと波長の特徴

- 人体への影響とそのメカニズム(ブルーライト・赤色光・距離の法則)

- 各ライトタイプの特性比較(LED・蛍光灯・HIDライトのメリット・デメリット)

- 安全な使用のための選び方と家庭用おすすめタイプ

植物育成ライトが肌を含む人体に与える影響とは

室内で植物を育てるとき、健康への影響が気になりますよね。植物育成ライトの仕組みを理解すれば、安全に使用する方法がわかります。

以下の点について詳しく解説していきます。

- 植物育成ライトの基本的な仕組みと人体への作用

- 植物育成ライトは人体に害があるのか:安全性の真実

- 目の健康に対する植物育成ライトの影響

- 睡眠や生体リズムへの影響

- 植物育成ライトとセロトニン分泌の関係性

- 植物育成ライトの種類による人体への影響の違い

それでは詳しく見ていきましょう。

植物育成ライトの基本的な仕組みと人体への作用

植物育成ライトは、植物の光合成を促進するために特定の波長の光を発するよう設計されています。

一般的に植物は赤色光(630~660nm)と青色光(430~460nm)を効率よく利用するため、植物育成ライトにはこれらの波長が多く含まれているのが特徴です。

人間の肌や目はこれらの特定波長の光に対して様々な形で反応し、特に注意が必要です。

特に青色光は目の角膜や水晶体を通過しやすく網膜に到達するため、長時間の曝露によって目の疲労を引き起こす可能性がある一方で、赤色光は皮膚の深層まで到達し細胞に影響を及ぼすことも知られています。

植物育成ライトの光の強さについては、ライトからの距離によって大きく変動するという性質があります。

「光の強さは距離の2乗に反比例する」という法則に従うため、距離が2倍になると光の強さは4分の1に減少し、この原理から適切な距離を保つことが人体への影響を軽減する重要なポイントとなるのです。

植物育成ライトは人体に害があるのか:安全性の真実

植物育成ライトは適切に使用すれば基本的に安全ですが、完全に無害というわけではありません。

研究によれば、フルスペクトルLEDの植物育成ライトは人体に軽度の悪影響を与える可能性があることが示されています。

重要なのは、「適切な使用」という点です。植物育成ライトを直視したり、長時間近距離で浴び続けたりすることは避けるべきです。

特に赤・青色LEDを使用した植物育成ライトは、人の目はその光の強さを正確に感知できないため、瞳孔が開いたままで強い光が入ってくる危険性があります。

植物工場などの研究施設では、赤・青色LEDによる将来的な健康被害が懸念されているため、作業環境の整備や保護具の着用が推奨されています。

家庭用の植物育成ライトでも、直接光を長時間浴びないよう注意が必要です。

安全性に関する真実は、「全く危険がない」でも「非常に危険」でもなく、使用方法によってリスクが変わるということです。正しい知識を持って適切に使用することが、人体への害を防ぐ鍵となります。

目の健康に対する植物育成ライトの影響

植物育成ライトと目の健康には密接な関係があります。特に青色光を多く含む植物育成ライトは、目の健康に影響を与える可能性が高いことが知られています。

ブルーライト(青色光)は波長が短く高エネルギーであり、大気中の粒子とぶつかり光が散乱しやすいため、ディスプレイの文字がにじみやすくなります。

また、ピントを合わせるために瞳孔(どうこう)を収縮させる毛様体筋を刺激することで目が疲労しやすくなります。その結果、眼精疲労やドライアイなどの症状を引き起こす可能性があります。

さらに、植物育成用の強力なLEDライトを直視すると、網膜にダメージを与えるリスクもあります。

特に10万ルクスなどの高出力モデルは、直視することで目に深刻な負担をかける可能性があるため注意が必要です。

目への影響を最小限に抑えるためには、植物育成ライトを直接見ないこと、作業時にはブルーライトカットメガネを着用すること、そして適切な距離(最低50cm以上)を保つことが効果的です。

また、長時間の作業を避け、定期的に休憩を取ることも重要です。

睡眠や生体リズムへの影響

植物育成ライトは睡眠の質や生体リズムにも影響を及ぼします。

特に夜間に青色光を多く含む植物育成ライトに曝されると、体内時計を調整するメラトニン(睡眠ホルモン)の分泌が抑制されることが研究で明らかになっています。

メラトニンは通常、日が暮れて暗くなると分泌が増え、体に「睡眠の時間」という信号を送ります。

しかし、植物育成ライトなどの人工光、特に青色光に夜間さらされると、脳はまだ昼間だと勘違いしてメラトニンの分泌を抑制してしまいます。

その結果、入眠困難や睡眠の質の低下、さらには生活リズムの乱れを引き起こす可能性があります。

寝室に植物育成ライトを設置する場合は、就寝の2〜3時間前には消灯するか、赤色光中心の寝室に適したモデルを選ぶことをお勧めします。

また、タイマー機能付きのライトを使用して、就寝時には自動的に消灯するよう設定することも有効な対策です。

生体リズムの乱れは長期的には様々な健康問題につながる可能性があるため、植物の健康だけでなく、人間の健康も考慮したライトの使用計画を立てることが大切です。

植物育成ライトとセロトニン分泌の関係性

植物育成ライトは、人体内のセロトニン分泌にも影響を与えることが知られています。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、気分の安定や精神的な健康に関わる重要な神経伝達物質です。

自然光に近いスペクトルを持つフルスペクトルタイプの植物育成ライトは、セロトニンの分泌を促進する効果があります。

特に朝の時間帯にこうしたライトを浴びることで、体内時計がリセットされ、セロトニンの分泌が活性化されるというメリットがあります。

このため、日光不足による気分の落ち込みや季節性情動障害(SAD)の症状がある方にとっては、適切な植物育成ライトの使用が気分の改善に役立つ可能性があります。

実際、一部の光療法で使用されるライトと似た波長特性を持つ植物育成ライトもあります。

ただし、通常の室内照明でもある程度のセロトニン分泌は促されるものの、その効果は自然光には及びません。

また、過度な光の曝露はストレスとなり、逆効果になる可能性もあるため、バランスの良い使用が重要です。植物と人間の両方が心地よく過ごせる光環境を整えることを心がけましょう。

植物育成ライトの種類による人体への影響の違い

植物育成ライトには様々な種類があり、それぞれ人体への影響も異なります。ここでは主要な種類とその影響について解説します。

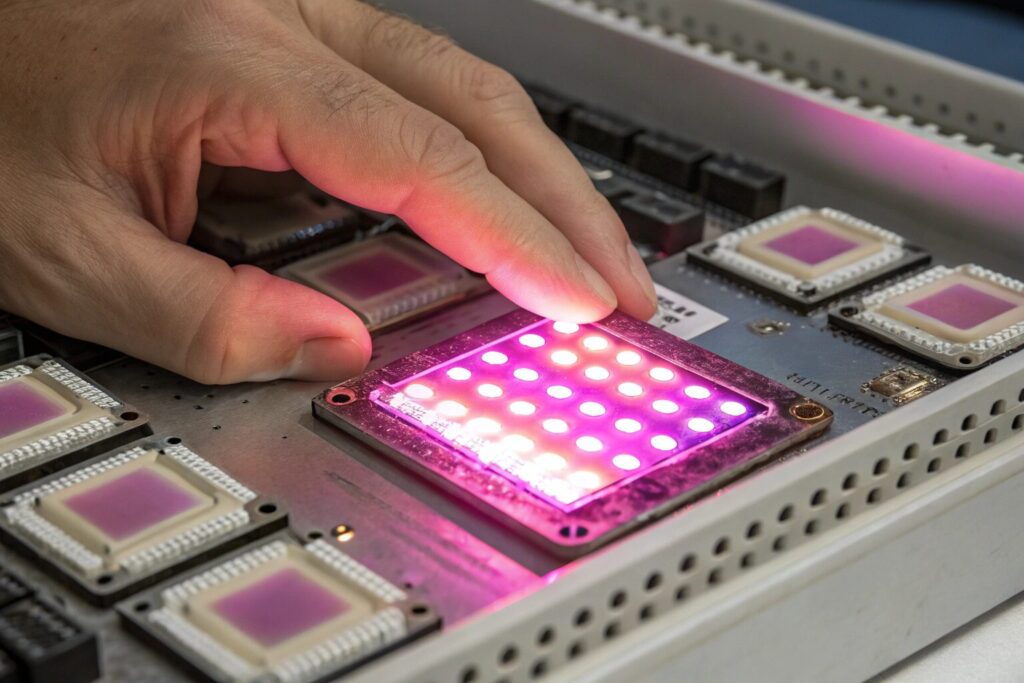

LEDタイプは現在最も普及している植物育成ライトです。発熱が少なく、植物に近づけても火傷の心配が少ないため安全性が高いと言えます。

また、エネルギー効率が良く長寿命で電気代も抑えられるというメリットがあります。ただし、LEDに含まれるブルーライトの影響には注意が必要です。

なかでもフルスペクトルLEDは太陽光に近い波長を再現したもので、観葉植物の育成に適しており、目に優しい白色や暖色タイプが多くインテリアにも馴染みやすいという特徴があります。

蛍光灯タイプはLEDより光が弱いため大きな植物には不向きですが、コストが安いというメリットがあります。

ただし紫外線を発するものがあり、長時間の使用では肌への影響に注意が必要です。また寿命が短く頻繁な交換が必要となります。

HIDライト(高圧ナトリウムランプ、メタルハライドランプ)は非常に強力な光を発するため大規模な植物育成に向いていますが、発熱量が多く火傷や火災のリスクがあります。

さらに紫外線や強い光により人体への影響に特に注意が必要で、家庭での使用には適していません。

それぞれの特性を理解し、用途や設置場所に応じて適切なタイプを選ぶことが、人体への影響を最小限に抑えるポイントです。一般的な家庭用としては、ブルーライト量の少ないフルスペクトルLEDが安全面でおすすめと言えるでしょう。

植物育成ライトによる人体への影響と肌トラブルの対策法

植物育成ライトの肌への影響が気になっている方は多いでしょう。正しい使い方と対策を知れば、トラブルのリスクを大幅に減らすことができます。以下の点について詳しく解説していきます。

- 植物育成ライトに含まれる紫外線と肌への作用

- 植物育成ライトによる日焼けの可能性と対処法

- 安全性を考慮した人気おすすめ植物育成ライト

- 植物育成ライトと一般LEDの違い:選ぶ際のポイント

- 植物育成ライト使用時の注意点:火災リスクと壁面への影響

- コストと安全を両立:最適な距離・時間と電気代の節約法

- 長期使用における肌への影響と予防策

それでは順番に見ていきましょう。

植物育成ライトに含まれる紫外線と肌への作用

植物育成ライトと紫外線の関係は、肌の健康を考える上で重要なポイントです。植物育成ライトの中には、植物の成長を促進するために特定の紫外線波長を含むものがあります。

紫外線には主にUV-A(320~400nm)、UV-B(280~320nm)、UV-C(100~280nm)の3種類があり、このうちUV-Cは地表には通常届かず、人工的に作られたものです。

UV-AとUV-Bは皮膚に作用し、長期間浴びると肌の老化(シミ・シワ)や、最悪の場合は皮膚がんのリスクを高める可能性があります。

多くの植物育成ライト、特にLEDタイプは紫外線量が少なく設計されており、通常のLED照明よりも肌に優しいものが多いです。

しかし一部の高出力モデルや、特定の波長を強化したタイプでは、UV-Aを含むものがあります。こうしたライトでは、長時間近距離で光を浴びると肌への影響が懸念されます。

ただし、植物栽培に関する研究によれば、紫外線はいくつかの植物にとって二次代謝産物の生成を促し、特定の植物育成には有用であることも示されています。

そのため、UV波長を含む植物育成ライトは、使用目的によっては選択肢となりますが、人体への影響を考慮した使用が不可欠です。

植物育成ライトによる日焼けの可能性と対処法

植物育成ライトによる日焼けは、意外と知られていない問題です。

特に高出力の植物育成ライトや紫外線を含むタイプでは、長時間の使用で日焼けのような症状が現れる可能性があります。

日焼けが起こる主なメカニズムは、ライトから発せられる紫外線やごく一部の強力な青色光が皮膚に作用することです。肌に赤みや軽い炎症が生じた場合、それは日焼けの初期症状かもしれません。

特に光に敏感な肌の方や、薬の副作用で光感受性が高まっている場合は注意が必要です。

日焼けを防ぐ効果的な対処法としては、以下の方法が挙げられます。

まず、植物育成ライトとの適切な距離を保つことが重要です。一般的には最低50cm以上、可能であれば1m以上離れて作業することをお勧めします。

次に、長袖の服を着用したり、露出部分には日焼け止めを塗るという対策も効果的です。特に植物の手入れなど、長時間近くで作業する場合には有効です。

また、タイマー機能を利用して使用時間を制限することも大切です。多くの植物は1日12時間程度の光で十分に成長するため、不必要に長時間点灯させる必要はありません。

さらに、紫外線カットフィルターやシェードを利用して、直接光が当たるのを防ぐ方法もあります。

日焼けの症状が出た場合は、まず光源から離れ、患部を冷やし、保湿ケアを行うことが基本的な対応です。症状が重い場合や改善しない場合は、皮膚科医に相談することをおすすめします。

安全性を考慮した人気おすすめ植物育成ライト

人体への影響を最小限に抑えつつ、植物の成長をしっかりサポートする植物育成ライトを選ぶことは重要です。ここでは、安全性を考慮した人気の植物育成ライトをいくつかご紹介します。

フルスペクトルLEDタイプは、太陽光に近い波長を再現し、植物の育成に効果的でありながら、人体への影響も比較的少ないため、家庭用として特におすすめです。

例えば「BRIM SOL」シリーズは、農業用の赤色LEDと青色が混ざった白色LEDを使用しており、植物の育成に重きを置きつつも、白主体の目に優しい光を実現しています。

室内で使用しても通常の照明と変わらない鑑賞向けの色なので、違和感なく使用できます。

同様に「プランツネクスライト」も観葉植物や多肉植物向けに最適化されたスペクトルを持ち、太陽光を「観葉植物向けに味付けした」光を提供するため、植物の健康と人間の快適さを両立させています。

インテリア性を重視するなら、電球型の「LG7E26W2G」のような製品も人気です。

電源のON/OFFで植物育成ライトと電球色を切り替えられる機能を持ち、日中は植物用、夜は通常照明として使えるため、人体への影響を時間帯で調整できます。

また、タイマー機能や調光機能が付いた製品を選ぶことで、必要最小限の光量と時間で植物を育てられるため、人体への影響と電気代の両方を抑えることができます。

YTA社の製品などは6段階調光と3段階タイマーを搭載しており、適切な光環境を自動で維持できます。

製品選びの際は、実際のユーザーレビューも参考にして、安全性と育成効果のバランスが取れた製品を選ぶことをおすすめします。

植物育成ライトと一般LEDの違い:選ぶ際のポイント

植物育成ライトと一般的なLEDライトには、光の波長分布や強度など、いくつかの重要な違いがあります。その違いを理解することで、より適切な製品選びができるでしょう。

最も大きな違いは、光の波長(スペクトル)です。植物育成ライトは植物の光合成に必要な赤色光(630~660nm)と青色光(430~460nm)を多く含むよう設計されています。

一方、一般的なLEDライトは人間の視覚に合わせて設計されており、これらの波長が最適な比率で含まれているわけではありません。

実験によれば、太陽光スペクトルを再現したLED照明で育成したミニトマトは、一般白色LEDで育成したものと比較して収穫量が約1.4倍も違うという結果が出ています。

また、光の強さを表す単位も異なります。一般照明で使われるルクス(lx)は人間の目の感度に基づいた単位ですが、植物育成ライトではPPFD(光合成光量子束密度)という単位が重要です。

これは植物が光合成に使う光の量を正確に測定するものです。植物育成ライトを選ぶ際は、ルクスではなくPPFD値を確認するのがポイントです。

さらに、植物育成ライトは一般的に高輝度で長時間使用するため、発熱対策や省エネ性能も重要です。最新の植物育成用LEDは発熱が少なく設計されており、長時間使用しても火災リスクが低く、電気代も抑えられる傾向にあります。

目や肌への影響という点では、植物育成ライトはより強い特定波長の光を含むため、一般LEDよりも注意が必要です。特に青色光が強いモデルでは、ブルーライトによる目の疲れや睡眠への影響が懸念されます。

選ぶ際は、植物の種類に合った波長特性を持ち、かつ人体への影響が少ないフルスペクトルタイプや、タイマー機能付きのモデルを選ぶことをおすすめします。

植物育成ライト使用時の注意点:火災リスクと壁面への影響

植物育成ライトを安全に使用するためには、火災リスクや壁面への影響など、いくつかの重要な注意点を知っておく必要があります。

まず、火災リスクについてです。植物育成ライト、特にHIDタイプや高出力のLEDは発熱することがあります。

これらのライトを可燃物の近くに設置したり、長時間にわたって密閉された空間で使用したりすると、火災の危険性が高まります。

また、防水性能のないライトを水のかかる場所で使用すると、漏電や発火の原因になることがあります。

火災リスクを減らすためには、以下の対策が有効です。まず、信頼できるメーカーの製品を選び、安全認証(PSEマークなど)があることを確認します。

次に、ライトの周囲に十分な換気スペースを確保し、カーテンや紙類などの可燃物から離して設置します。さらに、タイマーを使用して使用時間を制限し、不在時には消灯するようにします。

火災のリスクはこちらの記事でも詳しく解説していますのでご覧ください。

壁面への影響も見逃せない問題です。強力な植物育成ライトが長時間にわたって壁に照射されると、壁紙の変色や劣化を引き起こす可能性があります。

特に紫外線を含むタイプのライトでは、この影響が顕著です。また、ライトの熱が壁に直接当たることで、壁材が変形したり、最悪の場合は火災の原因になったりすることもあります。

壁面への影響を防ぐためには、ライトと壁の間に適切な距離(30cm以上)を確保するか、反射板やシェードを使用して光の方向を制御することをお勧めします。また、壁紙や塗装が古い場所では特に注意が必要です。

火災リスクと壁面への影響は、適切な設置と使用方法によって大きく軽減できます。安全に配慮しながら、植物と人間の両方にとって快適な環境を作りましょう。

コストと安全を両立:最適な距離・時間と電気代の節約法

植物育成ライトを使用する際、安全性を確保しながらも電気代などのコストを抑えることは多くの方の関心事です。ここでは、人体への影響を最小限に抑えつつ、コスト効率の良い使用方法をご紹介します。

まず、適切な距離を保つことが基本です。「光の強さは距離の2乗に反比例する」という法則に従い、距離を調整することで、植物に必要な光量を確保しながら人体への影響を減らすことができます。

一般的には、植物育成ライトから人が頻繁に滞在する場所までは1m以上離すことが望ましいでしょう。植物との距離は種類により異なりますが、多くの観葉植物では30〜60cm程度が適切です。

次に使用時間の最適化です。多くの植物は1日12時間程度の光で十分に成長します。24時間点灯させることは、植物にとっても過剰なストレスとなりますし、無駄な電気代がかかります。

タイマー機能を活用して、日中の時間帯に合わせて点灯させることで、人体への影響も少なく、自然なリズムで植物を育てることができます。

電気代については、LED植物育成ライトは他の種類よりも大幅に省エネです。例えば15Wの植物育成LEDライトを1日12時間使用した場合、月の電気代は約180円程度と非常に経済的です。

さらに、必要最低限の光量で使用することも大切です。植物の様子を見ながら、徐々に調光機能で光量を調整していくのが良いでしょう。

また、自然光と併用することも有効な節約法です。窓際に植物を配置し、日照不足の時間帯のみ補助的に植物育成ライトを使用することで、電気代の節約になります。さらに、反射板を利用して光の効率を高めることも一つの方法です。

コストと安全性を両立させるには、適切な製品選び、正しい設置方法、そして植物の種類に合わせた使用時間の調整が重要です。これらのポイントを押さえることで、植物も人も健康に過ごせる環境を経済的に維持することができます。

長期使用における肌への影響と予防策

植物育成ライトを長期間使用する場合、肌への累積的な影響に注意する必要があります。適切な予防策をとることで、肌トラブルのリスクを大幅に軽減できます。

長期使用で懸念される肌への主な影響としては、紫外線によるシミやシワの形成、乾燥による肌のバリア機能の低下、光感受性の高まりなどがあります。

特に、UV-Aを含む植物育成ライトでは、長期間の使用により皮膚の老化が促進される可能性があります。また、一部の方では光過敏症の症状が現れることもあります。

こうした肌への影響を予防するための効果的な対策を以下にご紹介します。

まず、定期的な肌の状態チェックが重要です。赤みやかゆみ、乾燥などの異常が現れていないか、特に光に曝される頻度の高い顔や腕などをチェックしましょう。早期に変化に気づくことで、深刻な症状になる前に対処できます。

次に、保護クリームの使用が効果的です。植物の手入れなど、ライトの近くで長時間作業する場合は、SPF値の高い日焼け止めを塗ることで紫外線から肌を守ることができます。また、作業後には保湿ケアを行うことで、肌の乾燥を防ぎバリア機能を維持できます。

物理的な防護も大切です。長袖の服や手袋を着用することで、直接光が肌に当たるのを防ぐことができます。特に光感受性が高い方や、薬の副作用で光に敏感になっている方には重要な対策です。

最後に、環境整備も忘れてはなりません。植物育成ライトを使用する空間の湿度を適切に保つことで、肌の乾燥を防ぐことができます。また、定期的な換気を行うことも大切です。

これらの予防策を日常的に実践することで、植物育成ライトを長期間使用しても、肌トラブルのリスクを最小限に抑えることができます。植物のケアと同様に、自分の肌のケアも怠らないようにしましょう。

植物育成ライトの人体と肌への影響のまとめ

植物育成ライトが人体や肌に与える影響については、完全に安全とも危険とも言い切れない微妙な問題であり、正しい知識と適切な使用方法を知ることが重要です。この記事で解説してきたポイントをまとめると、以下のようになります。

植物育成ライトの人体への影響メカニズム

- 植物育成ライトは特定の波長(主に赤色光と青色光)を含み、これらが人体に作用する

- 光の強さは距離の2乗に反比例するため、適切な距離を保つことが重要

- フルスペクトルLEDなど、種類によって人体への影響度が異なる

目・睡眠・肌への具体的影響

- 青色光は目の角膜や水晶体を通過しやすく、長時間の曝露で目の疲労を引き起こす可能性がある

- 夜間の青色光は睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌を抑制し、睡眠障害のリスクがある

- 一方で適切な光は朝のセロトニン分泌を促し、気分の改善に役立つ可能性もある

- 紫外線を含むタイプでは、長時間の曝露で日焼けやシミ・シワなどの肌老化を促進する恐れがある

ライトの種類別安全性

- LEDタイプは発熱が少なく、長寿命で電気代も抑えられ、家庭用として最も安全性が高い

- 蛍光灯タイプは比較的安価だが、紫外線を発するものがあり注意が必要

- HIDライトは非常に強力で発熱量が多く、家庭用としては安全面で課題がある

安全な使用法と対策

- 植物育成ライトとの距離は最低50cm以上、できれば1m以上が望ましい

- タイマー機能を活用し、必要最小限の時間(1日12時間程度)で使用する

- 就寝前2-3時間は青色光を避け、寝室での使用は控える

- 長時間作業する場合はブルーライトカットメガネの着用を検討する

- 肌のケアとして、保護クリームの使用や長袖の着用も効果的

- 電気代の節約と安全面を両立するには、自然光との併用がおすすめ

植物育成ライトは、適切に使用すれば室内で植物を育てる強力な味方になりますが、使い方次第では人体に思わぬ影響を与える可能性もあります。

この記事で紹介した知識を参考に、植物と人間の両方が健康的に共存できる環境づくりを心がけることが大切です。